需氧污染物排人水体后即发生生物化学分解作用,在分解过程中消耗水中的溶解氧。溶解氧的变化状况反映了水体中有机污染物净化的过程,因而可把溶解氧作为水体自净的标志。

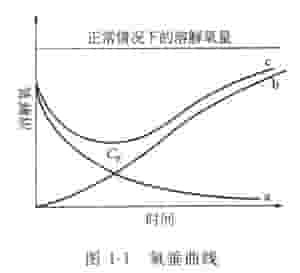

如果以河流流程作为横坐标,溶解氧浓度作为纵坐标,在坐标纸上标绘曲线,将得到以下垂形曲线,常称氧垂曲线(图1-1),低点称临界点Cp。在一维河流和不考虑扩散的情况下,河流中的可生物降解有机物和溶解氧的变化可以用S-P (Streeter-Phelps)公式模拟。

图1-1反映了耗氧和复氧的关系。图1-1中a为有机物分解的耗氧曲线,b为水体复氧曲线,c为氧垂曲线,低点Cp为大缺氧点。若Cp点的溶解氧量大于有关规定的量,从溶解氧的角度看,说明污水的排放未超过水体的自净能力。若排入有机污染物过多,超过水体的自净能力,则Cp点低于规定的低溶解氧含量,甚至在排放点下的某一段会出现无氧状态,此时氧垂曲线中断,说明水体已经污染。在无氧情况下,水中有机物因厌氧微志物作用进行厌氧分解,产生硫化氢、甲烷等,水质变坏,腐化发臭。

氧垂曲线上,溶解氧变化规律反映河段对有机污染的自净过程。这一问题的研究,对评价水污染程度,了解污染物对水产资源的危害和利用水体自净能力,都有重要意义。

相关产品